(一)

网络上最近在讨论AI时代最需要的竞争力是什么。“审美”一词开始走红。实际上,在城市规划与设计的实践教学领域中,因为技术工具的进步引起的总图质量下降,已经成为了近些年来的“大势所趋”。一个设计课任务,要交3-4张A1图纸。学生们为了拼出高分数,或者获得竞赛名次,会用各种小图、框架、文字等填满图版;老师们为了让自己的学生做出看上去不错的成果,也会默认这种方式,并把“工作量”作为评图标准之一。这样下来,在相同的课程周期里面,学生会花更多的时间去“画图”,而真正的“设计”任务,时间和精力却不够了。

“设计”的本义,大抵可以解读为“设想+计划”。一项针对某个城市基地的“设计”任务,首先是要有一个明确的“设想”,这个设想是基于对现实问题的深入认识,提出未来发展的方向、愿景、蓝图等,在规划术语里面称之为“规划目标”“规划定位”“规划理念”等。有了明确的设想之后才是“计划”,针对这个设想,我们需要怎么做?比如,功能结构怎么布局,拆改留增怎么把握,交通网络怎么梳理,公共服务如何调整,公共空间如何营造,蓝绿环境如何改善等。

(二)

至少在详细规划和城市设计的尺度,“设计”的总图成果应该是偏工程性的,而且会有一种“工程美感”。这种“工程美感”,一方面是符合城市的工程逻辑,通俗说来,就是一眼就觉得靠谱,可以这么建设,不用猜就知道画得大概是啥;另一方面,虽然看着靠谱且正常,但你会觉得这个总图方案很“妙”,各种要素的组织和布局很有“匠心”,能很好地回应、且超越现状,并能塑造出有趣味、有意义的城市生活场景。

这种“工程美感”,在十多年前优秀学生作业的总图中,是可以频繁看到的。但是,随着“卷图”风气的盛行,现在的情况是,学生的作业图纸呈现出“内容致密化”和“图表丰富化”的特征,但总图的质量却越来越缺乏“工程美感”,取而代之的是风格化、概念化、抽象化的“去工程化”表达。当然,不是说这样完全不行,只是说,作为一门“工科”专业,课程训练的基本原则,还是应该围绕工科的基本要求来,应该符合现实中的工程逻辑和实践规律。风格化、概念化、抽象化的城市空间设计,或许应该由艺术学院的学生来做,因为他们的想象更大胆。

(三)

从图纸表达来看,理解规划总图的成果内容并不难,因为其中的任何要素都是我们在现实生活中可以直接感知的。这不像计算机、机械、工业产品的设计,在你接触一个设计方案之前,可能还真没在生活中接触过这样的产品。比如苹果手机出来的时候,用惯了NOKIA和三星的人都觉得很“颠覆”。但是,这并不说明城市规划方案就没有“颠覆性”。一个好的规划方案,必然有其“颠覆性”的内容,但这样的“颠覆性”,主要体现在功能、结构、形态的“创造性组合”之中,而非产品创新的那种“颠覆性”。毕竟,适宜人类居住的空间环境,其基本诉求是不会变的。

好的规划总图,在人类共通的审美层面上,是能够达成一致的。虽然也存在较小程度上的“见仁见智”,但总体不会有太大分化。比如欧洲古城的平面肌理,虽然有着明显的“不规则性”,虽然不同城市的形态布局风格迥异,但通常大家都会认为这种平面肌理是“美”的。我曾经让学生去google earth上翻看欧洲古城的卫星图,虽然他们的设计能力有差异,但他们都说很好看。因此,好的城市设计方案,就应该像欧洲的古城那样,应该有一种空间形态的“美”。

(四)

现在城市规划实践教学中最大的问题是,我们对总图的“审美”不再重视了,或者说,在图纸成果越来越丰富的情况下,对总图“审美”的关注被冲淡了。这种“审美”的钝化,使得规划设计的评价失去了一项关键的标准。

大概5-6年前的时候,这种“去工程美学化”的趋势在规划设计竞赛中开始出现,学生的课程设计中也出现了端倪。与此同时,各种分析工具、表现工具开始以“前沿”的身份进入学生的学习任务中。这本来是好事情,如果“前沿”能够更好地强化“审美”,那无疑是学科和专业的一针“强心剂”。可事实却相反,“前沿”似乎在驱逐“审美”。

当时我正在负责城市设计竞赛的课程,能够体会到这种趋势。于是,我查阅了2012-2018年以来一些本科四年级阶段的获奖作业,试图对“好的总图”提出一些标准,至少可以作为评价设计方案的一个参考。

四条标准如下:

(1)理念先行,能体现明确的主题,有一个强有力的发展导向。

(2)策略严谨,整个方案是基于现状和理念逐步推演的,能看出策略的“轨迹感”。

(3)结构清晰,空间要素虽然交织在一起,但每一套要素体系都能清晰呈现,了了分明。

(4)场景丰富,公共领域能支撑丰富的城市生活场景,你大概知道每个场地都能做什么。

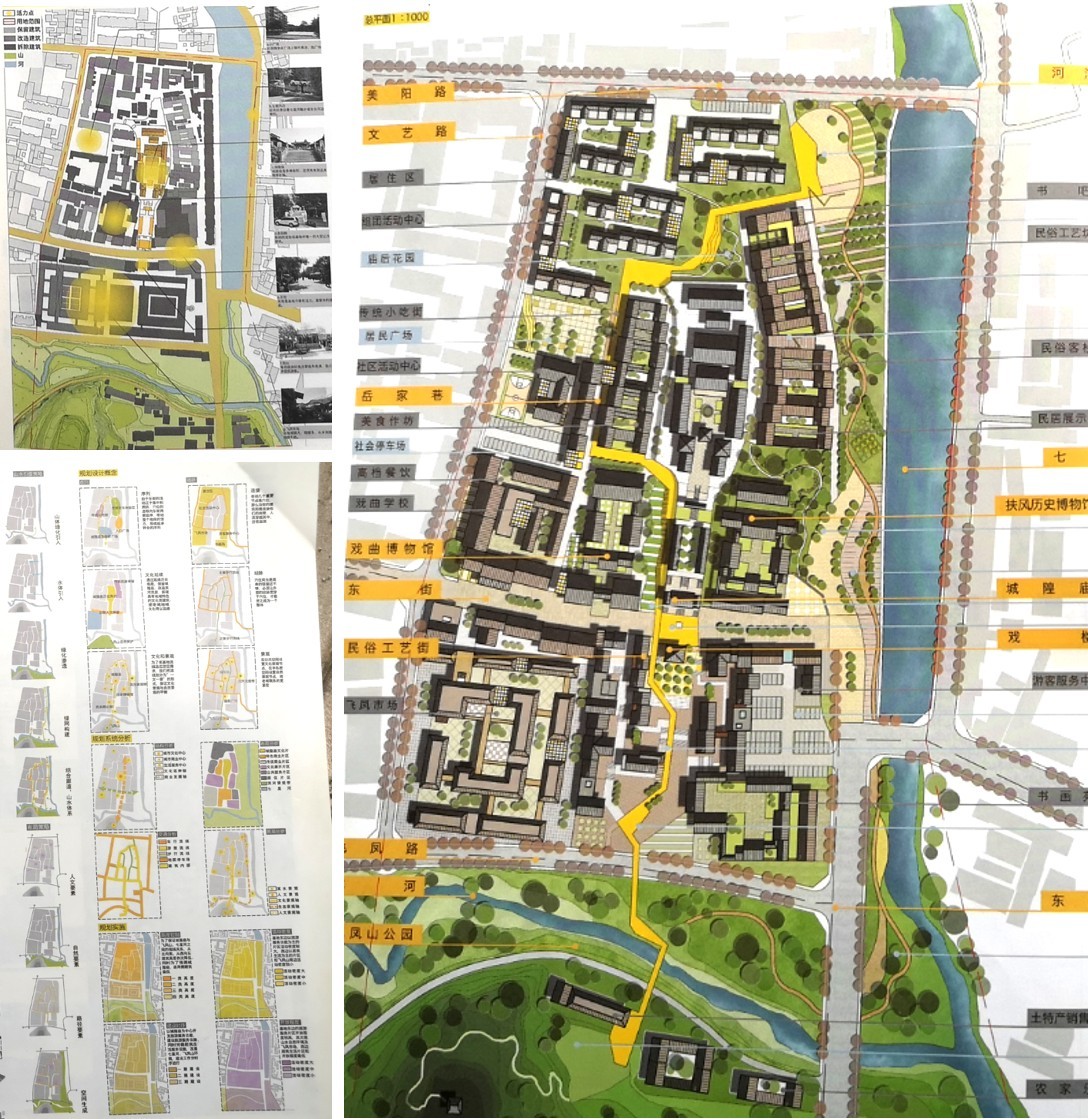

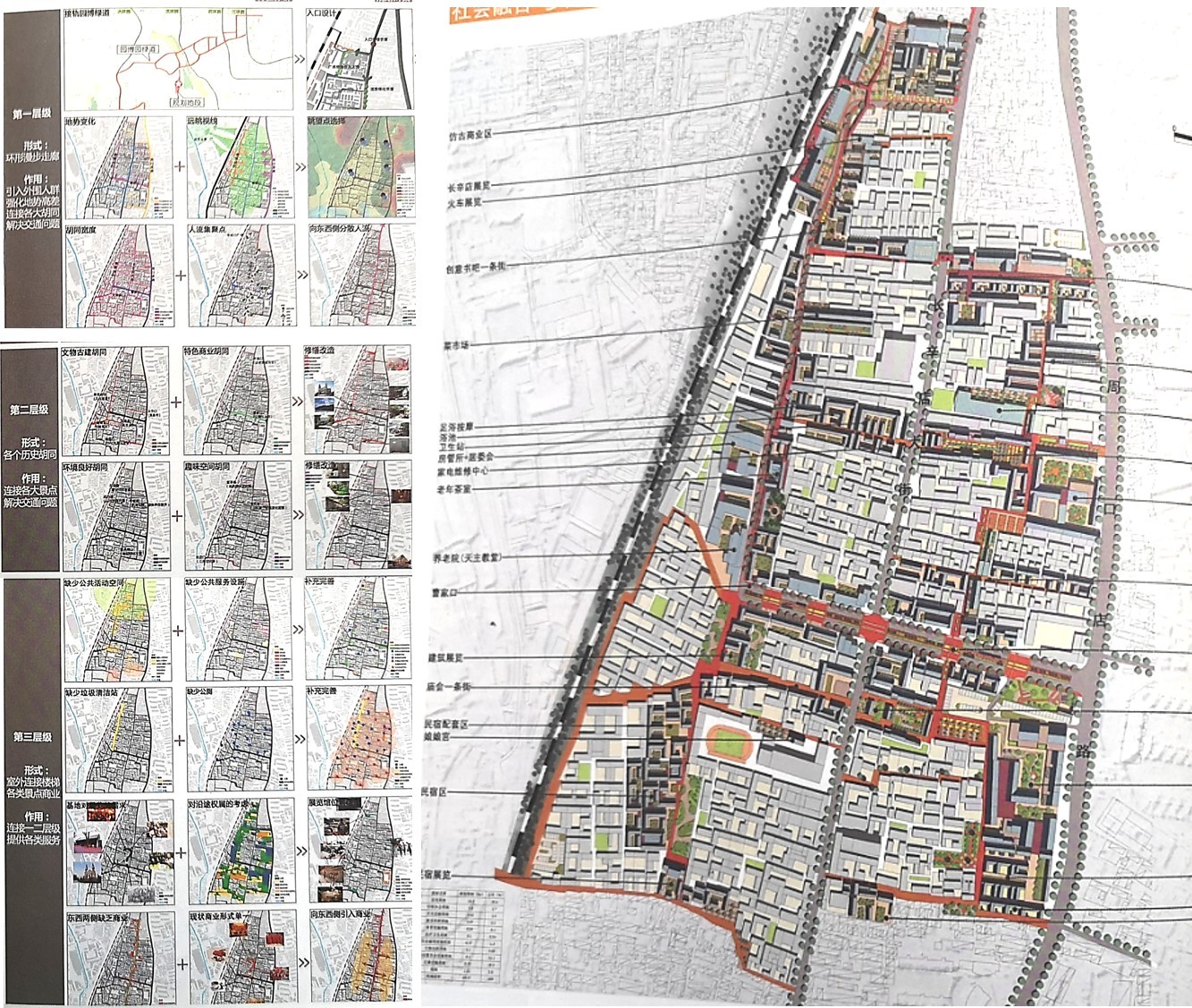

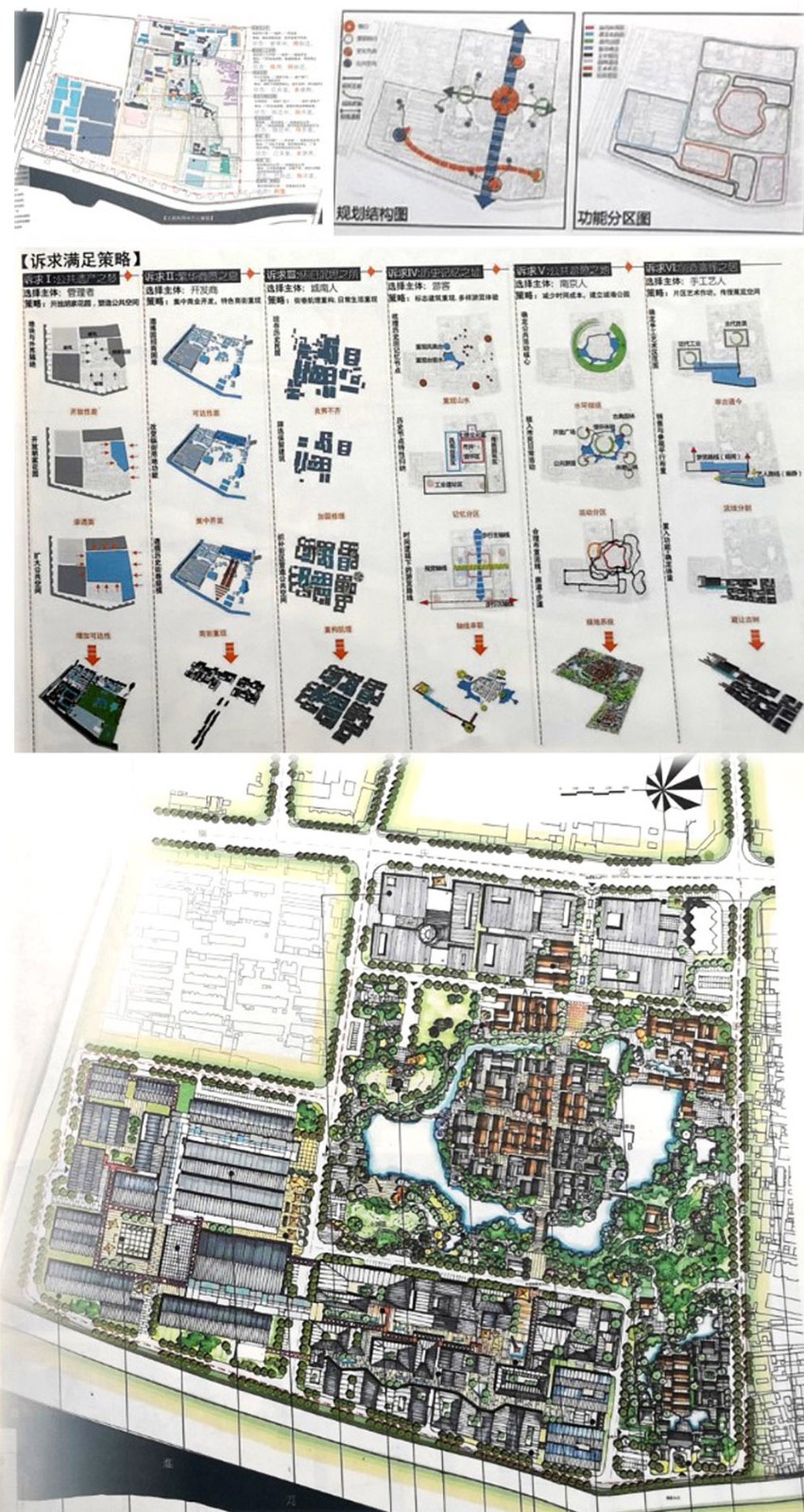

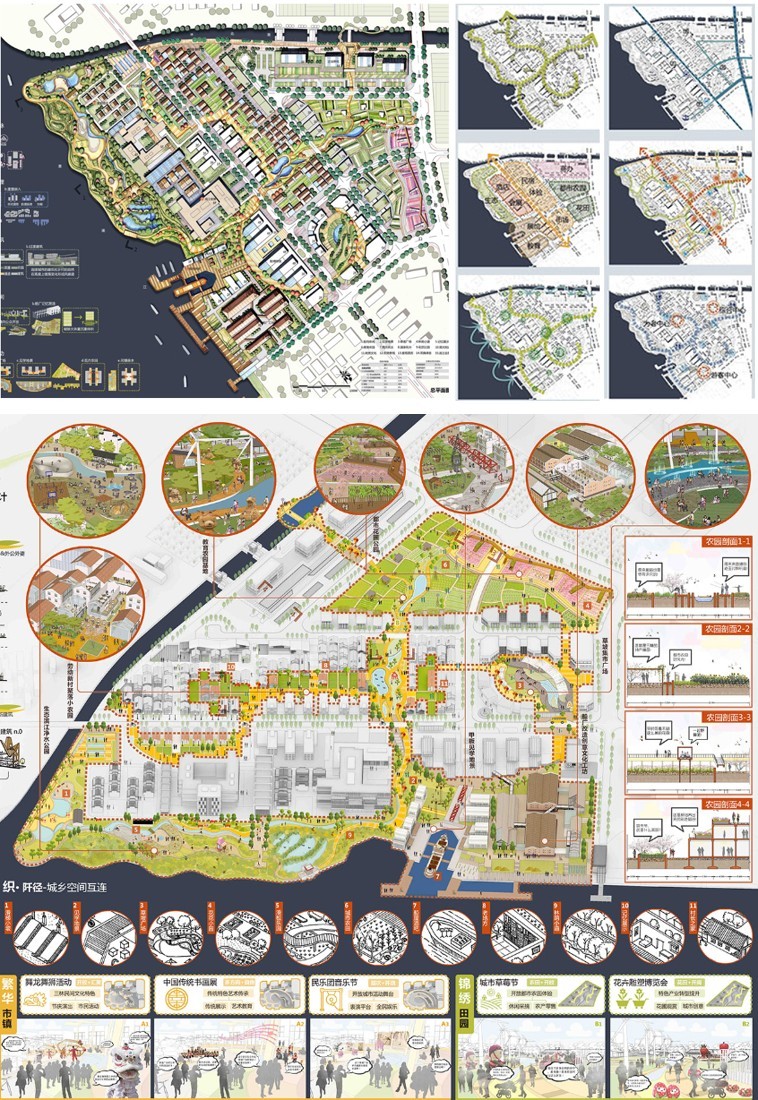

下面几张图,是以前从竞赛图集、微信公众号上面找的,都是5-10年前的作业,曾经用于教案。从审美来看,都是比较好的总图,正好用来说明一下总图的“审美标准”。

第一张题目是“循脉”,典型的“理念先行”。这个地方是个历史街区,有一个古庙和一些重要设施。但作为城市重点地段,现状建设混杂、功能无序、公共空间缺失、滨河岸线也没有利用。规划通过一条南北向的、有节奏变化的“脉”(黄色),重新规划了基地的功能和空间。同时,打开了滨水空间,与“脉”连接,形成了连续的公共领域环。仔细看“脉”的处理,有收有放、有直有曲、有围有敞,连接重要功能的同时,又不失变化的趣味。整个方案围绕“脉”来解读,可见其独有之匠心。这是就理念先行。

第二个案例,是北京的胡同更新,可以看到“策略严谨”。我想都不用解释太多,平面图里面,已经能够直观感受到胡同更新后的“趣味”。而且承载这些趣味的空间变化多端,但都以胡同为基本的网络。从策略上看,这个案例建构了三个层次的胡同更新策略(图左部分):一是片区的“环线胡同”;二是内部的“历史胡同”;三是景点节点之间的“胡同连廊”。这三个策略,对应了游线组织、资源利用和存量焕活等三个方面。我们可以很明显在总图中看到,这三个策略是可以识别的,形成了丰富的空间体系。

第三个案例,好像也是南京。能感觉到“结构清晰”。这个基地中间是有历史古迹的,外围被后来的城市建设所包围,包括很多工业厂房、单位大院和住区。规划将这个地区进行了改造。一是将中间的部分打造为文化公园,引入了水系,完善了绿化;二是对周围的存量建设进行了更新改造,注入文创、办公、游憩等新兴产业,使得这一片区从“破旧地段”升级为“集合文化、创意、办公和公园与一体的特色地段”。这个作业的特色在于对不同地块的产权主体进行调查,最后统筹了发展共识。平面图中,以多样性空间为特色的“结构”非常清晰,什么是什么一目了然。

第四个案例,是在上海,同济的同学做的,能够看出其“场景丰富”。这个地方是靠近黄浦江的一个乡村,但有一些乡镇企业的厂房遗存,是兼具城市和乡村特点的地方。规划将农业和文创进行了结合,形成了丰富的功能与空间体系。这个方案的总图,就能看出丰富的活动空间。而在其成果中,还专门绘制了“外部空间设计总图”(下半部分)。这种图在一般的城市设计作业里面不常见,因为建筑学传统的同学,更习惯于用丰富的建筑变化来强调空间特色。但是,这种表达反而是城市规划设计应该重视的,因为,规划的空间规则塑造,就是从外部空间的“感知-体验-使用”方式作为出发点的。如果设计在这方面考虑得细致,这张图会加分;反之,这样的图无疑会让你“翻车”。

2025/05/05

报考该导师研究生的方式

报考该导师研究生的方式