(一)

形态管控是详细规划中的一部分,只不过传统的控规在这方面体现不够。当我们说城市规划的时候,其实本质上还是一套管理规则。而只有通过这套明确的管理规则,才能真正实现“城市尺度”的规划建设。如果没有管理规则,那么可以看看城中村,或者棚户区的凌乱环境,这里面的建设几乎就是各管各,没有太多规则。

过去,在国内城市的一些重点片区建设规划中,“概念设计-形态管控-开发建设”是一种常见的实践逻辑。比如政府先针对该片区的发展进行国际招标,以“概念设计”的方式来展望该片区未来可能的发展愿景,在各个方案中选取最合适的“概念”。而后,通常是地方规划机构,以详细规划的方式去深化“概念”,形成“形态管控”方案,以期对每个地块、每条道路的建设制定一些基本的规划设计要求。有了这个要求之后,才是出让地块,由不同开发主体进行建设。

(二)

过去的详细规划,或者说控制性详细规划,管控的东西比较粗放,指标以俗称的“八大指标”为主。而且最后有没有完全落地,其实大家心里都有数。很多城市,尤其是中心城区的地块,建设后的指标和密度都比规划提了不少上去。所以,我们现在看到的城市、感知到的城市环境,大部分就是这种粗放时代控规所留下来的“成果”。可以理解过去二十年快速城镇化过程中的浮躁,但也要接受,这个浮躁过程留下的“后遗症”需要较长的时间来消化。

“高质量发展”是新一阶段的导向。一些超大城市已经探索了详细规划的新模式,尤其是在形态管控方面,在“八大指标”上又加入了一些新的控制引导方式。比如可以推行小街区密路网促进城市活力,可以在大街去内部搞公共通道提升城市连通性,可以通过限定建筑基地布局范围以形成有特点的场地组织,甚至可以考虑地上地下体系与公共空间的衔接关系。

上海在这方面走得很早,2010年之前就有了附加图则的实践,这两年又有了一些新动作,包括前不久很火的“三师联创”。其他城市也有很多探索,其中最卷的是武汉,搞了88个指标出来。

(三)

上海附加图则我相对熟悉一点,里面的指标也觉得挺实用。在2021年的“设计-管控”一体化课程里面,我就把附加图则的图例引入了进去。目的在于,通过这种形态管控的“转译”,将上一步的概念城市设计,进行更进一步的细化。

这一次我们做的是QL的回澜塔滨河片区,大概有300多公顷,对本科生是挑战。教学安排是,先搞整体的概念城市设计,然后选择重点区域做形态管控图则,然后再基于图则细化街区开发建设方案。如果按照过去的实践逻辑,等于是学生把“境外投标团队”和“本地深化团队”的事情都做了,这样也算是对整个实践过程有个初步的体验,虽然只是课程。

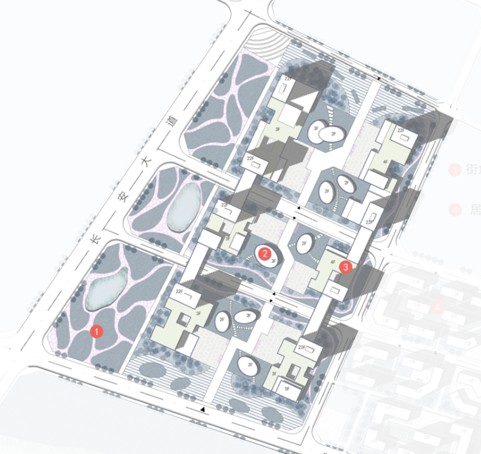

下图是ZZG小组的概念方案局部。这组同学做得算中等,但正因为中等,反而更能体现形态管控的作用。下图是方案西侧的一个商业办公街区。他们想把商业空间做得自由一点,很未来感那种,所以用了一些圆形要素。同时,还有办公,就做了一些方形的塔楼。很明显,从设计布局来看,这个方案没有太多美感和秩序,办公楼的尺度也有问题,而且还没有标层数。

所以,在形态管控阶段,我建议他们强化秩序和特色:一是商业街,形成广场+通道的格局,并且要有一些规律性变化,增加趣味性;二是办公空间,形成塔楼+裙房的结构,因为这里是基地的西侧入口,要考虑形象问题,最好能有一定的秩序感和地标感。

下图是这组同学后来细化出来的图则,这张图是截图,没有图例,我大概解释一下:紫色是建筑的底座范围,浅紫是低层,深紫是多层;黄色填充是步行空间,包括出入口广场和附属广场;中间的虚线是公共通道;红色的标识是建议塔楼位置;绿色填充是绿地布局;紫色方块之间的南北虚线是办公空间的架空连通道。通过这些图例,大致可以判断出其基本形态。

接下来,顺着形态管控图则,这部分的设计方案也就出来了。虽然仍然还有些小问题,但和前面的概念城市设计方案相比,还是成熟了不少。下图是做好的平面和模型,不但有秩序感,也有了一定的特征性。至少裙房变化和公共空间形成的体系,看上去还是比较有趣的。

2025/04/21

报考该导师研究生的方式

报考该导师研究生的方式