个人信息Personal Information

学历:博士研究生毕业

学位:工学博士学位

性别:男

学科:力学. 航空宇航科学与技术. 材料科学与工程. 机械工程. 冶金工程. 先进制造. 航空工程. 材料工程. 冶金工程. 机械工程. 固体力学

多尺度力学,宏微观力学,梯度结构材料,界面力学,固体本构关系,应变梯度理论,晶体塑性有限元,离散位错动力学,分子动力学,高熵合金,大数据与机器学习,材料基因,极端力学,高性能材料,材料的增强与增韧

IJP: 梯度结构材料强韧机制的量化分析

发布时间:2021-10-23

来源:材料科学与工程微信公众号 https://mp.weixin.qq.com/s/8OUq9cmR8S_X4f7_R6yH9w

论文信息:

J. Zhao, X. Lu, Q. Kan, F. Yuan, S. Qu, G. Kang, X. Zhang*, Multiple mechanism based constitutive modeling of gradient nanograined material, International Journal of Plasticity. 125 (2020/02/01) 314-330.

梯度晶粒结构材料以其兼具高强度,较好的韧性以及优异的抗疲劳性能等得到了广泛的关注。梯度晶粒结构材料是一种典型的非均匀结构材料,其晶粒尺寸从几十纳米渐进过渡到几十微米,微结构的多级构筑使纳米尺度的强度优势和微米尺度的韧性优势得以协调发挥。

目前针对梯度晶粒结构材料已有大量的制备,表征和测试方面的工作报道。实验研究表明梯度晶粒结构材料在变形过程中由于变形的非均匀性导致大量的几何必需位错累积,进而导致很强的背应力强化,对其韧性的提升以及强韧性的协同有关键贡献。对梯度晶粒结构材料力学行为的描述需要考虑宏观试样层次和内部晶粒层次变形的非均匀性。如何在非局部模型中考虑非均质微结构导致的变形非均匀性有待深入研究。此外,各种强韧机制对梯度晶粒结构材料力学响应的定量贡献有待明确,从而指导材料微结构的调控设计。

针对上述问题,西南交大“多尺度材料力学”研究组与中科院力学所袁福平研究员、浙江大学曲绍兴教授、西南交通大学康国政教授和阚前华教授等合作,论文第一作者博士研究生赵建锋建立了描述梯度晶粒结构材料力学行为的多机制本构模型。本构模型不仅考虑了试样层次的变形非均匀性,还考虑了梯度结构内部变形的非均匀性引入的几何必需位错及其导致的背应力,如图1所示。

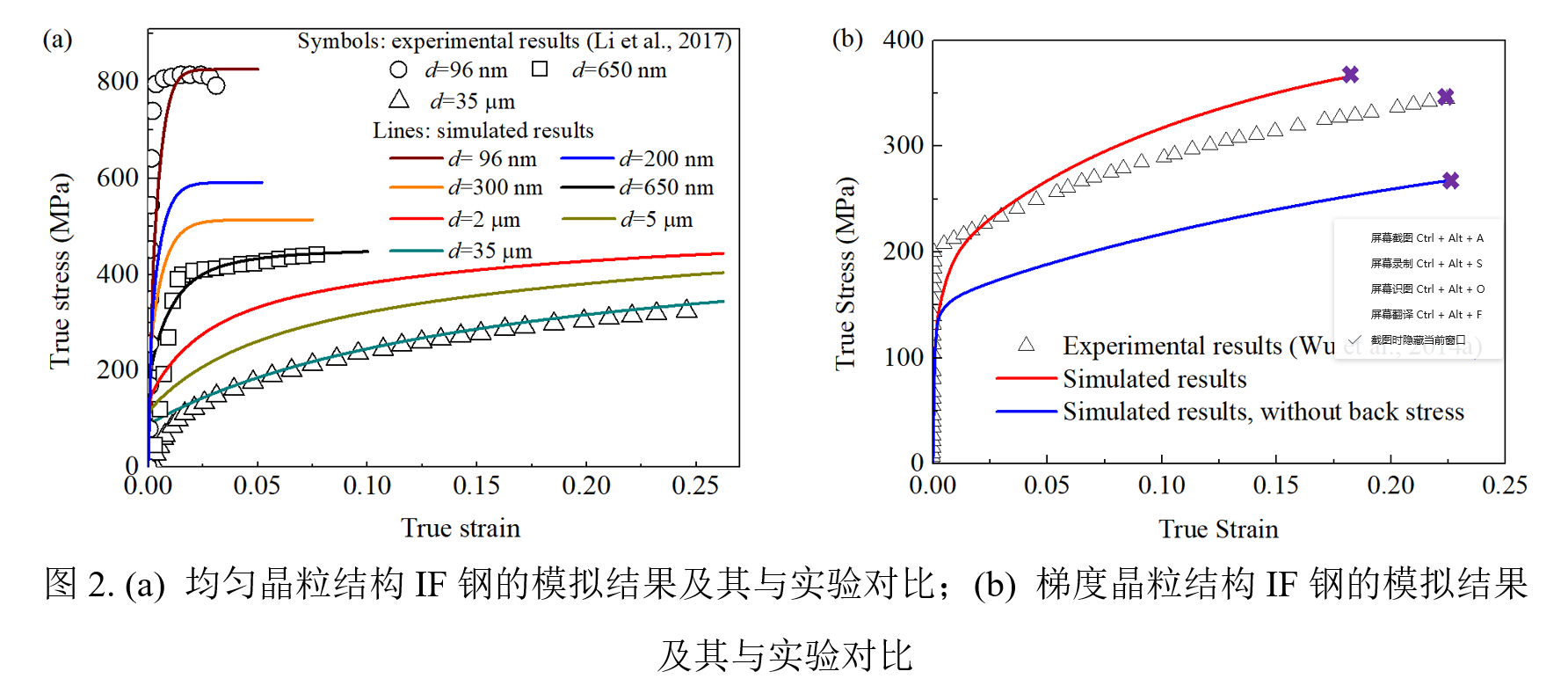

本构模型的有限元实现,很好地模拟了不同晶粒尺寸的均匀晶粒结构以及梯度晶粒结构IF钢的单拉力学行为,如图2所示。

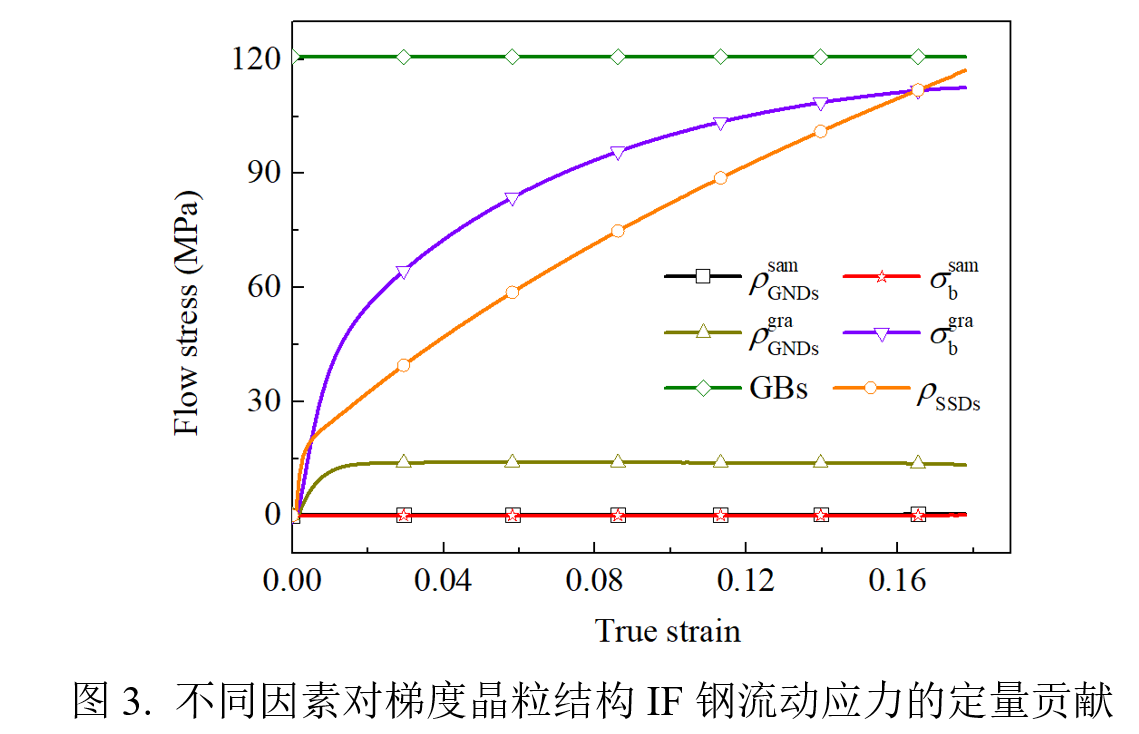

在验证了模型的有效性之后,通过分析不同强韧机制对梯度晶粒结构IF钢强化的影响,进一步给出了几何必需位错,统计存储位错以及背应力对梯度晶粒结构IF钢流动应力的定量贡献,如图3所示。结果表明,由界面处位错塞积引起的背应力,统计存储位错以及晶粒细化是梯度晶粒结构材料强化的主要来源,而试样层次的非均匀变形引入的几何必需位错及其导致的背应力对梯度晶粒结构材料强化的贡献甚微。背应力强化以及粗晶层对梯度层的约束作用有效地抑制了表面梯度层的应变局域化,是梯度晶粒结构材料强韧性的协同的关键。

多机制本构模型的建立对理解非均质结构材料的强韧机理以及指导其微结构优化设计具有重要意义。该研究成果日前在International Journal of Plasticity上发表(https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2019.09.018)。该研究工作得到了国际自然基金(11672251, 11872321, U1730106)的资助。